|

Président Omar al-Bashir

Président Omar al-Bashir

Histoire

du Darfour

|

La crise du

Darfour est un conflit qui se déroule dans cette région

de l'ouest du Soudan. Les deux principaux protagonistes sont d'une

part l'armée soudanaise, et la milice janjaweed, recrutée

principalement parmi les tribus du nord, les Rizeigat, et d'autre

part plusieurs autres groupes rebelles, notamment le Mouvement de

Libération du Soudan et le Mouvement pour la Justice et l'Egalité,

qui recrutent principalement dans les ethnies Fur, Zaghawa et Massaleit.

Le gouvernement soudanais, qui publiquement dénie tout soutien

au mouvement janjaweed, a fourni de l'argent et une assistance à

cette milice et a participé avec elle à des attaques

conjointes contre les tribus occupant les territoires sur lesquels

les rebelles du Darfour trouvent leurs soutiens. Le conflit a débuté

en février 2003. A la différence de la seconde guerre

civile soudanaise, qui a opposé les musulmans du nord aux chrétiens

et animistes du sud, presque tous les combattants et les victimes

du Darfour appartiennent à la première catégorie.

Les

attaques du gouvernement et des Janjaweed contre la population civile

non-Baggara ont provoqué une crise humanitaire majeure. Il y

a plusieurs évaluations du nombre de morts, qui tournent toutes

autour de plusieurs centaines de milliers. Les Nations Unies pensent

que l'on peut chiffrer à 450 000 les personnes tuées dans

les combats ou mortes de maladies. La plupart des ONG parlent de 200

000 à 400 000 victimes, en se basant sur les données de

la Coalition pour la Justice Internationale, qui ont depuis été

reprises par les Nations Unies.

Le gouvernement soudanais reconnaît quant à lui le chiffre

de 9 000 tués, on s'en doute très sous-estimé...

en octobre 2006, on montait à 2,5 millions le nombre de personnes

déplacées par la guerre. Le gouvernement soudanais a réussi

à contrôler l'information en emprisonnant ou en assassinant

les témoins depuis 2004 et en détruisant les preuves comme

ces dérangeantes fosses communes, oblitérant leur valeur

"légale". Par ailleurs, en obstruant et en arrêtant

les journalistes, le gouvernement soudanais a été capable

de dissimuler ce qui se passait réellement sur le terrain. Les

médias de masse ont à nouveau décrit ce conflit

comme un "nettoyage ethnique" et un"génocide"

et le font encore sans hésitation. Le gouvernement des Etats-Unis

lui-même l'a affirmé, bien que les Nations Unies l'aient

récusé. En mars 2007, la mission de l'ONU accuse le gouvernement

soudanais d'orchestrer et de prendre part à de "grandes

violations" au Darfour et appelle à une action internationale

de toute urgence pour protéger les civils sur place.

Après

des combats très durs en juillet et août 2006, le conseil

de sécurité des Nations Unies approuve, le 31 août

2006, la résolution 1706 qui prévoit le déploiement

d'une force de 17 300 casques bleus destinée à remplacer

la force mal payée et mal équipée de l'Union Africaine,

qui compte 7 000 hommes pour maintenir la paix au Soudan. Le Soudan

s'oppose fortement à ce projet et affirme que cette force serait

considérée comme une troupe d'occupation étrangère.

Le jour suivant, l'armée soudanaise lance une offensive de grande

ampleur dans la région. Dans le même temps, le conflit

devient part intégrante de la plus vaste guerre en Afrique Centrale.

Arrière-plan

Le

conflit au Darfour comporte beaucoup de causes qui s'entremêlent

à l'envie. Tandis que le Soudan est enraciné dans une

inégalité structurelle entre le centre du pays autour

du Nil et les zones "périphériques" comme le

Darfour, les tensions s'exacerbent dans les deux dernières décennies

du XXème siècle par la combinaison des calamités

environnementales, de l'opportunisme politique et des politiques régionales.

Un point de grande confusion a été la caractérisation

du conflit comme affrontement des populations noire et arabe, une dichotomie

qu'un historien a qualifié de "doublement vraie et fausse".

A la fin du XIVème siècle ou au début du XVème

siècle, la dynastie Keira des Fur, dans les montagnes Marrah,

établit un sultanat comportant l'islam comme religion d'Etat.

Ce sultanat est conquis par une force de turco-égyptiens qui

s'étendent vers le sud, le long du Nil, et qui est à son

tour défaite par Muhammad Ahmad, autoproclamé lui-même

Mahdi. L'Etat mahdiste s'effondre sous les coups de boutoir de la force

britannique menée par lord Herbert Kitchener, qui établit

un condominion anglo-égyptien pour diriger le Soudan. Les Britanniques

reconnaissent de jure l'autonomie du Darfour jusqu'en 1916, quand ils

envahissent la région et l'incorporent au pays. A l'intérieur

du Soudan anglo-égyptien, l'essentiel des ressources est consacré

à Khartoum et à la province du Nil Bleu, laissant le reste

du pays relativement sous-développé.

Les

habitants de la vallée du Nil, qui ont bénéficié

des investissements britanniques, poursuivent le schéma de marginalisation

économique et politique après l'indépendance du

pays, obtenue en 1956. Aux élections de 1968, les rivalités

de factions à l'intérieur du parti dirigeant Umma mènent

les candidats, notamment Sadiq-al-Mahdi, à essayer de détacher

des portions de l'électorat du Darfour, soit en blâmant

les Arabes pour le sous-développement de la région dans

le cas d'une politique attirant les peuples sédentaires, ou en

appelant les semi-nomades Baggara à soutenir leurs camarades

arabes du Nil. Cette dichotomie Arabes/Africains, qui n'est en aucune

façon une voie indigène de perception des relations locales,

se trouve exacerbée après que le président de la

Lybie, Khadafi, se soit focalisé sur l'établissement d'une

ceinture arabe par-delà le Sahel et ait proclamé une idéologie

de la suprématie arabe. Cela a pour résultat une séquence

d'interactions entre le Soudan, la Lybie et le Tchad entre la fin des

années 60 et les années 80, incluant la création

d'une Légion Islamique appuyée par la Lybie, tandis que

le président soudanais Gaafar Nimeiry établit le Darfour

comme base arrière d'une force rebelle menée par Hissène

Habré, qui tente de renverser le gouvernement du Tchad tout en

étant hostile à Kadhafi.

En

1983 et 1984, les pluies se font rares et le pays est plongé

dans la famine. On compte 95 000 morts au Darfour sur une population

estimée à 3,1 millions de personnes. Nimeyri tombe le

5 avril 1985, Sadiq-al-Mahdi revient d'exil, s'entend avec Khadafi pour

obtenir de l'argent afin de gagner les élections à venir

en échange de la cessation du Darfour à la Lybie, promesse

que le Soudanais n'honore pas.

Début

2003, deux groupes rebelles locaux, le Mouvement pour la Justice et

l'Egalité et le Mouvement de Libération du Soudan, accusent

le gouvernement d'oppression à l'égard des non-Arabes.

Le second, plus important que le premier, est généralement

associé avec les Fur et les Masalit, ainsi qu'avec le clan Wagi

des Zaghawa, alors que le premier groupe est formé à partir

du clan Kobe des Zaghawa. Plus tard la même année, des

leaders des deux bandes, le gouvernement soudanais et les représentants

de la communauté diplomatique internationale sont rassemblés

à Genève par le Centre pour le Dialogue Humanitaire pour

trouver des solutions à la crise. En 2004, le Mouvement pour

la Justice et l'Egalité rejoint le Front Oriental, un groupe

formé d'une alliance entre deux groupes rebelles tribaux de l'est,

les Lions Libres de la tribu Rashaida et le Congrès de Beja.

On accuse ce même mouvement d'être en fait contrôlé

par Hassan al-Turabi.

Le 20 janvier 2006, le Mouvement de Libération du Soudan annonce

une fusion avec le Mouvement pour la Justice et l'Egalité pour

créer une Alliance des Forces Révolutionnaires de l'Ouest

du Soudan. Pourtant, en mai de la même année, les deux

groupes négocient encore comme des entités séparées.

Hassan al-Turabi

Histoire du conflit 2003-2007

Le point initial du début du conflit dans la région du

Darfour est reconnu comme étant le 26 février 2003, quand

un groupe se baptisant lui-même Front de Libération du

Darfour revendique publiquement une attaque contre Golo, le quartier

général du district de Jebel Marra. Même avant cette

attaque, pourtant, le conflit était déjà en marche

au Darfour, les rebelles ayant assailli des stations de police, des

avant-postes et des convois militaires, et le gouvernement avait engagé

en réponse un assaut massif sur la place forte rebelle des montagnes

Marrah. La première action militaire des rebelles est l'attaque

victorieuse d'une garnison de l'armée dans les montagnes, le

25 février 2002, et le gouvernement soudanais est quant à

lui conscient d'un mouvement rebelle unifié depuis l'attaque

de la station de police de Golo en juin 2002. Les chroniqueurs Julie

Flint et Alex de Waal affirment que le début de la rébellion

peut être mieux datée au 21 juillet 2001, quand un groupe

de Fur et de Zaghawa se rencontre à Abu Gamra et jure sur le

Coran de travailler ensemble pour lutter contre les attaques promues

par le gouvernement sur leurs villages. On doit noter que presque tous

les habitants du Darfour sont musulmans, tout comme les Janjaweed et

les chefs du gouvernement de Khartoum.

Minni Minnawi,

l'un des chefs de l'Armée de Libération du Soudan

Le 25 mars, les rebelles s'emparent de la garnison de Tine sur la frontière

avec le Tchad, capturant des quantités d'armes et de vivres.

En dépit de menaces du président Omar-al-Bashir de "lâcher"

l'armée, les militaires ont peu de moyens à leur disposition.

Les troupes sont à la fois déployées au sud, où

la seconde guerre civile soudanaise touche à sa fin, et à

l'est, où des groupes rebelles appuyés par l'Erythrée

menacent le nouveau pipeline construit pour les champs de pétrole

du centre du pays et qui va jusqu'à Port Soudan. La tactique

hit-and-run des rebelles met à l'oeuvre des Toyota Land Cruisers,

traversant rapidement les régions semi-désertiques, déroutant

l'armée, pas du tout entraînée à ce genre

d'opérations éclairs en milieu difficile. Pourtant, ses

bombardements aériens des positions rebelles dans les montagnes

sont dévastateurs.

A

5h30 le 25 avril 2003, une force combinée de l'Armée de

Libération du Soudan et du Mouvement pour la Justice et pour

l'Egalité montée sur 33 Land Cruisers attaque la garnison

endormie de al-Fashir. En 4h, 4 bombardiers Antonov et hélicoptères

de combat (d'après le gouvernement, 7 selon les rebelles) sont

détruits au sol, 75 pilotes, techniciens et soldats sont tués

et 32 sont capturés dont le commandant de la base, un Major General.

Le succès de ce raid est sans précédent au Soudan

: en 20 ans de guerre civile dans le sud, l'Armée de Libération

du Peuple du Soudan, un autre groupe rebelle, n'a jamais réussi

une telle opération.

Le déferlement des Janjaweed (2003)

Le raid sur al-Fashir est un moment capital militairement et psychologiquement

parlant. L'armée a été humiliée et le gouvernement

doit faire face à une difficile situation stratégique.

L'armée a clairement besoin d'être réentraînée

et redéployée face à ce nouveau type d'opérations

et il y a des appréhensions fondées sur la loyauté

des nombreux sous-officiers et soldats du rang originaires du Darfour

et présents dans les forces armées. La responsabilité

de mener le conflit est confiée au renseignement militaire soudanais.

Pourtant, à la mi-2003, les rebelles ont eu l'avantage dans 34

engagements sur 38 ! . En mai, l'Armée de Libération du

Soudan détruit un bataillon à Kutum, tuant 500 hommes

et en capturant 300, et à la mi-juillet 250 soldats supplémentaires

sont tués lors d'un raid sur Tine. L'Armée de Libération

du Soudan commence à s'étendre plus loin à l'est,

menaçant d'étendre le conflit au Kordofan.

Pourtant, à ce moment-là, le gouvernement va changer de

stratégie. Etant donné que l'armée a été

lourdement battue, l'effort de guerre repose sur trois éléments

: le renseignement militaire, la force aérienne et les Janjaweed,

des éleveurs de troupeaux Baggara armés dont le gouvernement

a commencé à se servir pour réprimer l'insurrection

Masalit entre 1996 et 1999. Les Janjaweed sont placés au centre

de la nouvelle stratégie de contre-insurrection. Les ressources

militaires sont concentrées sur le Darfour et les Janjaweed sont

constitués en force paramilitaire, avec un équipement

en communications complet et même quelques pièces d'artillerie.

Les résultats probables d'une telle stratégie sont clairs

aux yeux des planificateurs militaires : des schémas similaires

ont été employés dans les montagnes Nuba et près

des champs pétrolifères du sud pendant la décennie

précédente et ont provoqué des violations massives

des droits de l'homme et des déplacements forcés de populations.

Les Janjaweed, mieux armés, prennent rapidement le dessus. Au

printemps 2004, plusieurs milliers de personnes -majoritairement de

la population non-arabe- ont été tuées et plus

d'un million chassées de chez elles, causant une crise humanitaire

majeure dans la région. La crise prend une dimension internationale

quand plus de 100 000 de ces réfugiés se déversent

dans le Tchad voisin, poursuivis par les miliciens janjaweed qui se

heurtent aux troupes tchadiennes le long de la frontière. En

avril, ce sont plus de 70 miliciens et 10 soldats tchadiens qui périssent

en un seul affrontement. Un observateur des Nations Unies rapporte que

les villages non-arabes sont ravagés alors que c'est l'inverse

pour leurs homologues arabes.

Un milicien

janjaweed monté

En 2004, le Tchad ouvre les négociations à N'Djamena,

menant le 8 avril à un accord de cessez-le-feu humanitaire entre

le gouvernement soudanais, le Mouvement pour la Justice et l'Egalité

et le Mouvement de Libération du Soudan. Un groupe se sépare

du Mouvement pour la Justice et l'Egalité en avril -le Mouvement

National pour la Réforme et le Développement- et ne participe

pas aux négociations de cessez-le-feu et à l'accord. Les

attaques des Janjaweed et des rebelles continuent pendant les pourparlers.

L'Union Africaine forme une commission de cessez-le-feu pour contrôler

l'application de ce dernier.

L'échelle de la crise sonne comme un avertissement à un

désastre imminent, et le secrétaire général

de l'ONU, Kofi Annan, prévient que le risque de génocide

est terriblement d'actualité au Darfour. La campagne janjaweed

mène à des comparaisons avec le génocide rwandais,

un parallèle contesté avec virulence par le gouvernement

soudanais. Les observateurs indépendants notent que les tactiques,

incluant le démembrement et la tuerie des non-combattants, y

compris les jeunes enfants et les bébés, relèvent

plus du nettoyage ethnique tel qu'on l'a connu en ex-Yougoslavie, mais

avertissent que l'éloignement de la région signifie que

des centaines de milliers de personnes sont coupées de toute

aide. Le groupe de crise international basé à Bruxelles

rapporte en mai 2004 que près de 350 000 personnes pourraient

mourir de privations ou de maladies.

Miliciens

janjaweed

Le

10 juillet 2005, l'ex-leader de l'Armée de Libération

Populaire du Soudan, John Garang, devient vice-président du Soudan.

Mais le 30 juillet, il meurt brutalement dans un accident d'hélicoptère.

Sa mort a des répercussions sur le long terme, et malgré

une sécurité plus assurée, les négociations

entre les différentes factions rebelles du Darfour piétinent.

Une

attaque sur la ville tchadienne d'Adre près de la frontière

soudanaise provoque la mort de 300 rebelles en décembre 2005.

Le Soudan est accusé de l'avoir fomentée : c'est la seconde

de ce genre en trois jours. Les tensions montantes dans le secteur poussent

le gouvernement du Tchad à déclarer son hostilité

à l'égard du Soudan et à appeler les citoyens du

pays à se mobiliser ensemble contre "l'ennemi commun".

L'accord de mai 2006

Le

5 mai 2006, le gouvernement du Soudan signe un accord avec la faction

de l'Armée de Libération du Soudan menée par Minni

Minawi. Mais cet accord est rejeté par deux autres groupes plus

restreints, le Mouvement pour la Justice et l'Egalité et une

faction rivale de l'Armée de Libération du Soudan. L'accord

a été orchestré par l'adjoint au secrétaire

d'Etat américain Robert B. Zoellick, Salim Ahmed Salim (au nom

de l'Union Africaine), des représentants de l'Union Africaine

et d'autres négociateurs étrangers opérant à

Abuja, au Nigéria. Cet accord appelle à un désarmement

de la milice janjaweed, au démantèlement des forces rebelles

et à leur incorporation dans l'armée.

Combattant

rebelle du Darfour

Juillet-août 2006

Pendant les mois de juillet et août 2006, les combats reprennent,

menaçant d'interrompre la plus vaste opération d'aide

humanitaire dans le monde, selon les termes des ONG forcées de

battre en retraite après des attaques contre leurs personnels.

Le Secrétaire Général des Nations Unies Kofi Annan

propose l'envoi d'une force de 18 000 casques bleus dans la région

pour remplacer les 7 000 soldats de l'Union Africaine. En juillet, dans

la ville du Darfour de Kalma, 7 femmes, qui sortaient d'un camp de réfugiés

pour aller chercher du bois, sont attaquées, violées,

battues et dépouillées par les Janjaweed. Une fois leur

sinistre besogne achevée, ceux-ci les attachent nues et se moquent

d'elles avant de s'enfuir.

Le 18 août, l'adjoint au chef des forces de maintien de la paix

de l'ONU, l'assistant du Secrétaire Général pour

les opérations de maintien de la paix Hedi Annabi, avertit durant

une rencontre privée que le Soudan est train d'effectuer des

préparatifs pour une grande offensive militaire à venir

dans la région. Cet avertissement arrive un jour après

la déclaration de l'enquêteur spécial de la commission

de l'ONU pour les droits de l'homme, Sima Samar, qui faisait état

du peu d'effort du Soudan dans ce domaine en dépit de l'accord

de mai. Le 19 août, le Soudan réitère son refus

de voir remplacée la force de l'Union Africaine par 17 000 casques

bleus, en réponse à une déclaration des Etats-Unis

de "menace" à l'encontre du Soudan sur les "conséquences

possibles" de cette position.

Le 24 août, le Soudan rejette une rencontre prévue avec

le Conseil de Sécurité de l'ONU afin d'expliquer l'envoi

de 10 000 soldats soudanais au Darfour à la place du contingent

des 20 000 casques bleus proposés précédemment.

Le Conseil de Sécurité affirme qu'il tiendra la réunion

en dépit du refus soudanais. Le même jour, l'International

Rescue Committee rapporte que des centaines de femmes sont violées

et agressées sexuellement autour du camp de réfugiés

de Kalma, pendant les dernières semaines. Les Janjaweed utilisent

les viols comme arme de guerre. Culturellement parlant, dans la région,

les femmes violées sont considérées comme impures

et sont ostracisées. Les femmes sont donc souvent violées

en plein air, voire sur des places publiques, afin d'accroître

l'humiliation pour elles-mêmes et leurs familles. L'étendue

de cette pratique est probablement beaucoup plus grande que les renseignements

ne le laissent penser, car les femmes violées sont bien sûr

réticentes à se manifester. Le 25 août, le chef

du Bureau du Département d'Etat aux Affaires Africaines américain,

le secrétaire assistant Jendayi Frazer, avertit que la région

est menacée d'une crise grave à moins que la force de

casque bleus soit autorisée à se déployer. Le 26

août, deux jours avant la réunion du Conseil de Sécurité,

et le jour où Frazer doit arriver à Khartoum, Paul Salopek,

un journaliste américain du National Geographic Magazine, passe

devant un tribunal au Darfour étant accusé d'espionnage

; il a voyage illégalement dans le pays à partir du Tchad,

en raison des mesures sévères interdisant la présence

de journalistes étrangers. Il est plus tard relâché

après une négociation directe avec le président

al-Bashir. Cela intervient deux mois après que Tomo Kriznar,

un envoyé présidentiel de la Slovénie, ait été

condamné à deux ans de prison pour espionnage.

L'ONU propose une nouvelle force d'interposition

Le 31 août 2006, le Conseil de Sécurité approuve

une résolution afin d'envoyer une nouvelle force de 17 300 casques

bleus au Darfour. Le Soudan exprime une forte réticence face

à cette proposition. Le 1er septembre, les officiels de l'Union

Africaine rapportent que le Soudan a lancé une offensive de grande

ampleur au Darfour. Selon leurs dires, 20 personnes auraient trouvé

la mort et plus de 1 000 auraient été déplacées

dans les combats qui ont commencé plus tôt la même

semaine. Le 1er septembre, le Soudan demande à la force de l'Union

Africaine de quitter le secteur avant la fin du mois, ajoutant qu'ils

"n'ont aucun droit à transférer leur mission à

l'ONU ou à une autre force. Les droits sont aux mains du gouvernement

soudanais.". Le 4 septembre, dans un mouvement qui ne cause aucune

surprise, le président tchadien Idriss Déby appuie l'envoie

d'une force de casques bleus. L'Union Africaine, dont le mandat expire

le 30 septembre, confirme qu'elle se retirera à cette date. Le

jour suivant, pourtant, un haut officiel du département d'Etat

américain, qui conserve l'anonymat, affirme à des reporters

que la force africaine restera sur place après la fin officielle

du mandat, qualifiant cette possibilité "d'option viable".

Echec de l'exécution (septembre 2006)

Le 8 septembre 2006, le chef du Haut Commissariat aux Réfugiés

de l'ONU, Antonio Guterres, affirme que le Darfour fait face "à

une crise humanitaire". Le 12 septembre, l'envoyé de l'Union

Européenne au Soudan, Pekka Haavisto, rapporte que l'armée

soudanaise "bombarde les civils au Darfour". Un officiel du

Programme alimentaire mondial prétend que l'approvisionnement

en nourriture a été interrompu pour au moins 355 000 personnes.

Le Secrétaire Général de l'ONU Kofi Annan dit au

Conseil de Sécurité que "la tragédie au Darfour

a atteint un moment critique. Elle mérite l'attention la plus

sérieuse du conseil et une action immédiate." . Le

14 septembre, le leader du désormais défunt Mouvement

de Libération du Soudan, alors assistant supérieur du

Président de la République et Président de l'autorité

régionale d'intérim du Darfour, Minni Minawi, révèle

qu'il n'est pas opposé au déploiement d'une force de casques

bleus, rompant ainsi la ligne du gouvernement soudanais qui considère

cette démarche comme une ingérence occidentale dans ses

affaires. Minawi renchérit en affirmant que la force de l'Union

Africaine "ne peut rien en raison de son mandat limité".

Khartoum, pourtant, reste fermement opposé à la solution

des casques bleus, que le président al-Bashir décrit comme

un plan colonial, ajoutant qu'il ne veut pas "que le Soudan devienne

un autre Irak".

Détérioration (octobre-novembre 2006)

Le 2 octobre, le plan de l'ONU étant suspendu en raison de l'opposition

du Soudan, l'Union Africaine annonce qu'elle va étendre sa présence

sur place jusqu'au 31 décembre 2006. 200 casques bleus sont tout

de même envoyés pour renforcer le contingent de l'Union

Africaine. Le 6 octobre, le Conseil de Sécurité vote pour

allonger le mandat de la mission de l'ONU au Soudan jusqu'au 30 avril

2007. Le 9 octobre, l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture

place le Darfour en tête de liste des priorités alimentaires

sur près de 40 pays contenus dans ce rapport. Le 10 octobre,

le Haut Commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme, Louise Arbour,

affirme que le gouvernement soudanais avait connaissance d'attaques

menées par les Janjaweed au sud du Darfour, à Buram, le

mois précédent, une attaque qui a vu la mort de centaines

de civils.

Le

12 octobre, le ministre des Affaires Etrangères du Nigéria

Joy Ogwu arrive au Darfour pour une visite de 2 jours.

Il presse le gouvernement soudanais d'accepter le mandat de l'ONU. S'exprimant

en Ethiopie, le président du Nigéria Olusegun Obasanjo

s'exprime contre "le maintien et la vue sous nos yeux du génocide

au Darfour". Le 13 octobre, le président américain

Georges W. Bush impose des sanctions supplémentaires à

ceux qu'il estime complices des massacres dans le Darfur Peace and Accountability

Act of 2006. Ces mesures renforcent en fait celles déjà

existantes en prohibant tout commerce entre des citoyens américains

et le Soudan au sujet du pétrole (bien que les compagnies américaines

en aient reçu l'interdiction dès 1997), gelant les avoirs

des personnes fraudeuses et leur refusant l'entrée en territoire

américain. La mission de l'Union Africaine étant mal équipée

et sous-payée, la situation empire jusqu'au 31 décembre,

le gouvernement et ses milices ainsi que les rebelles violant le cessez-le-feu.

Des travailleurs d'ONG soulignent qu'ils ne peuvent accéder aux

zones critiques, avertissant que l'on risque de reconnaître la

situation de 2003-2004 au moment où les officiels de l'ONU annonçaient

au monde une crise humanitaire au Darfour. Le 22 octobre, le gouvernement

soudanais ordonne à l'envoyé de l'ONU Jan Pronk de quitter

le pays sous 3 jours. Pronk, l'officiel le plus titré présent

dans le pays, a été sévèrement critiqué

par l'armée après avoir mis en ligne sur son blog des

billets évoquant des défaites militaires de celle-ci au

Darfour. Le 1er novembre, le gouvernement américain annonce qu'il

va proposer un plan international, en espérant que le Soudan

le trouvera à son goût... Le 9 novembre, le haut conseiller

au président soudanais Nafie Ali Nafie annonce aux reporters

que le gouvernement va entamer des négociations sans conditions

avec le Front National de Rédemption -l'alliance rebelle du Darfour-

mais offre peu de certitudes sur l'espoir d'un accord. Le Front, qui

a rejeté l'accord de mai (sauf une fraction dissidente du Mouvement

de Libération du Soudan), ne fait pas de commentaires. Il a déjà

cherché auparavant un autre accord. Fin 2006, les Arabes du Darfour

montent leur propre mouvement rebelle, les Troupes des Forces Populaires,

et annoncent le 6 décembre qu'elles ont repoussé un assaut

de l'armée à Kas-Zallingi le jour précédent.

Dans une autre annonce, ils qualifient les Janjaweed de mercenaires

qui ne représentent pas le peuple arabe. Depuis 2003, de nombreux

groupes arabes ont manifesté leur opposition à la guerre

menée par le gouvernement au Darfour, certains signant même

des accords politiques avec les rebelles.

Le village

de Um Zeifa incendié par les milices janjaweed

Le compromis proposé d'une force de l'ONU et l'offensive soudanaise

Le

17 novembre, des rumeurs font état d'un accord potentiel pour

disposer "une force de maintien de la paix de compromis" au

Darfour, mais la solution est en fait rejetée par le Soudan.

L'ONU, pourtant, affirme le 18 novembre que le Soudan a accepté

le déploiement de cette force. Le Ministre des Affaires Etrangères

soudanais Lam Akol affirme "qu'il ne doit pas y avoir de discussions

autour d'une force mixte" et que le rôle de l'ONU doit se

cantonner dans un support technique. Le 18 novembre également,

l'Union Africaine annonce que l'armée soudanaise et les milices

qu'elles soudoient ont lancé une opération aéro-terrestre

de grande ampleur dans la région qui a déjà tué

70 civils. L'Union Africaine parle d'une "violation délibérée

des accords de sécurité". Le 25 novembre, un porte-parole

du Haut Commissaire de l'ONU pour les Droits de l'Homme accuse le gouvernement

soudanais "d'avoir provoqué une attaque délibérée"

contre les civils de la ville de Sirba le 11 novembre, tuant au moins

30 personnes. Le délégué du Commissariat prétend

que "contrairement aux dires du gouvernement, il apparaît

que les forces armées ont lancé une offensive d'ampleur

sur la cité et les propriétés des habitants, qui

implique aussi une destruction et un pillage effrénés

des biens de ces derniers".

Janvier-avril 2007 : accord de cessez-le-feu et sa rapide dissolution

En

accord avec la coalition Sauvez le Darfour, le gouverneur du Nouveau-Mexique

Bill Richardson et le président al-Bashir conviennent d'un cessez-le-feu

dans lequel "le gouvernement soudanais et les groupes rebelles

cessent les hostilités pendant 60 jours durant lesquels ils essayent

de parvenir à une paix durable. Par ailleurs, la presse appuyant

Sauvez le Darfour annonce que l'accord contient "un certain nombre

de concessions pour améliorer l'aide humanitaire et l'accès

des médias dans le Darfour". En dépit de cette formalité

accomplie du cessez-le-feu, d'autres tueries sont signalées par

les médias ainsi que d'autres violences. Le dimanche 15 avril

2007, des soldats de l'Union Africaine sont pris pour cible et certains

abattus. Le New York Times écrit qu'un rapport confidentiel de

l'ONU affirme que le Soudan achemine des armes et de l'équipement

lourd au Darfour en violation de la résolution du Conseil de

Sécurité et repeint ses avions militaires aux couleurs

de l'Union Africaine ou de l'ONU. La violence s'étend aussi au

Tchad voisin, dans la zone frontalière. Le 31 mars 2007, des

miliciens Janjaweed tuent 400 personnes dans la région frontalière

de l'ouest du Tchad. L'attaque a lieu sur les villages de Tiero et Marena.

Ils sont encerclés et criblés de balles. Les villageois

en fuite sont pourchassés. Les femmes sont enlevées et

les hommes abattus selon le Haut Commissariat pour les Réfugiés

de l'ONU. Beaucoup des survivants meurent de privations ou de déshydratation

dans leur fuite. Le 14 avril, d'autres attaques ont lieu dans les mêmes

villages. Le 18 avril, le président Bush donne un discours au

mémorial américain de l'Holocauste dans lequel il critique

le gouvernement soudanais et menace de futures sanctions si la situation

ne s'améliore pas. Ces sanctions comprennent des restrictions

commerciales et monétaires avec le gouvernement soudanais ainsi

que 29 entreprises du pays.

Les charges du Tribunal Pénal International

Le

ministre des affaires humanitaires du Soudan, Ahmed Haroun, et un chef

de milice janjaweed, connu sous le nom d'Ali Kushayb, ont été

condamnés par le Tribunal Pénal International pour 51

faits de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ahmed

Haroun rétorque "qu'il ne se sent pas coupable", que

sa conscience est sans tâche, et qu'il est prêt à

assurer lui-même sa défense.

Mai 2007

Le président soudanais Omar al-Bashir et le président

tchadien Idriss Deby signe un accord de paix le 3 mai 2007 visant à

réduire la tension entre les deux pays. L'accord a été

soutenu par l'Arabie Saoudite. Il cherche à garantir que chaque

pays ne sera pas utilisé pour héberger, entraîner

et fonder des mouvements armés opposés à son voisin.

Le service des nouvelles de Reuters rapporte que "les craintes

de Deby quant à l'UFDD de Nouri qui a peut-être été

soutenue par l'Arabie Saoudite et le Soudan l'ont poussé à

conclure le pacte avec al-Bashir jeudi à travers la médiation

saoudienne". Colin Thomas-Jensen, un expert sur le Tchad et le

Darfour qui travaille avec le think-tank Groupe de Crise Internationale

a montré des doutes si "ce nouvel accord mènera à

un véritable dégel dans les relations ou une amélioration

quant aux conditions de sécurité". Par ailleurs,

l'Union des Forces de la Démocratie et du Développement

(UFDD), un mouvement rebelle tchadien, qui a mené une campagne

de guérilla contre le président Deby dans l'est du Tchad

depuis 2006, affirme que l'accord négocié avec les Saoudiens

n'arrêtera pas sa campagne militaire.

C'est seulement la politique de la carotte et du bâton que mènent

les Saoudiens avec l'UFDD qui a poussé Deby à la table

des négociations. Ainsi l'accord se fait au détriment

total des rebelles soudanais, laissant au gouvernement de Khartoum les

mains libres. C'est pendant le mois de mai que le site Google Earth

incorpore les localisations de conflit au Darfour.

A-5 Fantan

de construction chinoise à Nyala, mars 2007

La politique de sape des sanctions par la Russie et la Chine

Amnesty International produit un rapport accusant la Chine et la Russie

de fournir des armes, de l'équipement militaire et l'assistance

technique nécessaire. Ce matériel a été

convoyé au Darfour pour être utilisé par l'armée

et les Janjaweed, violant ainsi l'embargo de l'ONU sur les armes à

destination du Soudan. Dans le rapport, on trouve des photos de jets

chinois Fantan à Nyala, au Darfour, ainsi que celle d'un Antonov

26 peint en blanc. Le rapport prouve aussi que l'armée soudanaise

a mené une politique de bombardement sans restrictions des villages

civils au Darfour et dans l'est du Tchad en employant des avions d'attaque

au sol et des Antonov. Le rapport recèle aussi un cliché

d'un Mi-24 Hind, hélicoptère d'attaque russe (reg. n°928),

stationné à Nyala en mars 2007. La Sudan Air Force a employé

ce type d'appareil depuis plusieurs années en soutien des attaques

des miliciens janjaweed sur les villages du Darfour. Le rapport montre

aussi comment les Soudanais camouflent leurs appareils en les repeignant

en blanc pour prétendre qu'il s'agit d'avions civils, et neutres.

L'Antonov An-26 a été ainsi utilisé pour des missions

de bombardement.

La Chine et la Russe dénient avoir rompu les sanctions de l'ONU.

La Chine a des liens étroits, pourtant, avec le Soudan, et a

renforcé sa coopération militaire avec le pays début

2007. En raison des riches ressources pétrolières du Soudan,

la Chine considère ce partenariat comme stratégique pour

alimenter sa croissance économique en plein boom. La Chine a

aussi des intérêts commerciaux directs dans le pétrole

soudanais. La compagnie d'Etat CNPC contrôle 60 à 70% de

la production de pétrole du pays. Par ailleurs, la Chine possède

la plus grande part du capital de la compagnie nationale soudanaise

du pétrole (40 %), la Greater Nile Petroleum Operating Company.

La Chine s'est souvent opposée avec conviction aux sanctions

économiques et non-militaires à l'encontre du Soudan.

Un Mi-24

Hind au-dessus du Darfour

Juin

2007

Oxfam, une fédération d'organisations internationales,

annonce le 17 juin qu'elle abandonne Gereida, le plus grand camp du

Darfour, où plus de 130 000 personnes ont trouvé refuge.

L'agence met en avant l'inaction des autorités locales du Mouvement

de Libération du Soudan, qui contrôle la région,

et qui est incapable de protéger les travailleurs internationaux.

Un employé de l'ONG Action by Churches Together est assassiné

en juin dans l'ouest du Darfour.

Les attaques à mains armées contre les véhicules

des Nations Unies et des autres organisations sont fréquentes

-ce qui fait réfléchier ces dernières à

deux fois avant de rester dans la région.

Juillet 2007

BBC

News annonce qu'un énorme lac souterrain a été

découvert dans la région du Darfour. On pense que cette

découverte pourrait mettre fin à la guerre en éliminant

la compétition existante pour le contrôle des ressources

en eau. La France et le Royaume-Uni annoncent qu'elles vont faire pression

pour une résolution de l'ONU prévoyant une force de casques

bleus et de troupes de l'Union Africaine, ainsi que pour un cessez-le-feu

immédiat ; elles sont prêtes à offrir une aide économique

substantielles aussitôt que le cessez-le-feu le permettra.

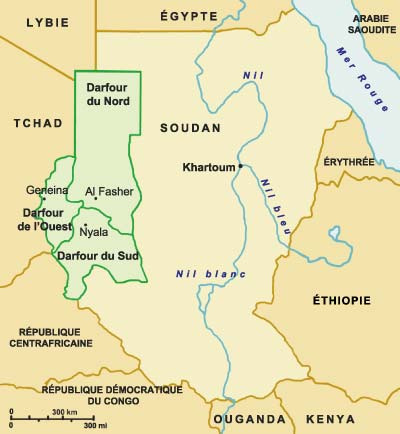

Carte du Darfour

Carte des

villages détruits au Darfour au 2 août 2004

Sources :

http://en.wikipedia.org/wiki/Darfur_conflict

Menu |